بواسطة alfaysal | أيلول 23, 2025 | خاص الفيصل

حسن فرحات

في كل أزمة سياسية أو موسم اصطفاف، تظهر إلى السطح شخصية هامشية كانت غائبة عن النقاش داخل محيطها الطبيعي. لا حضور يُعتدّ به في طائفتها، ولا رأي مُتداوَل بين نُخبها، ولا رصيد معرفي يتيح لها حمل خطاب مركّب. ومع ذلك، تُدفَع فجأة إلى الواجهة بمالٍ ملوَّن وعلاقاتٍ مُحكَمة، فتلوّح بمنبرٍ جديد وتتصرف كأنها تملك مفاتيح الحل والربط، وتوزّع شهادات وطنية على الآخرين.

في هذه المقالة نقدم قراءة تحليلية نقدية لهذه الظاهرة وشخصيتها النموذجية: كيف تُصنَع؟ بأي نفسية تعمل؟ وأي علامات تكشف قناعها؟

اقتصاد الاعتراف

الانتقال من «الهامش» إلى «الميكروفون» لا يحدث صدفة. هناك دائمًا “اقتصاد اعتراف” يديره لاعبون يريدون صوتًا داخليًا يخدم سرديتهم. فالاعتراف هنا لا يولد من تراكُم خبرة أو ثقة اجتماعية، وإنما يأتي من الخارج على شكل تفويض إعلامي مع تمويل. إذ إنّ المال يشتري مساحة، والمساحة تمنح وهم التأثير، فيُعاد تقديم الشخصية كـ«مرجع بديل» داخل بيئتها، ولو لم تُمنح يومًا تفويضًا اجتماعيًا أو معرفيًا حقيقيًا.

في هذا السوق، تُستورد الشخصيات الهشة لسبب محدّد: سهولة التوجيه، وسرعة الامتثال، وضعف الثقة بالنفس، وحب الظهور، والطمع بالمال السريع. فاللاعب الخارجي لا يحتاج إلى مفكر مستقل أو قيادي ذي قاعدة؛ إذ كل ما يحتاج إليه هو واجهة قابلة للقولبة. هنا يتبدّل دور المنبر: فالمنبر لا يعكس صاحبَه، وإنما يخلقه من فراغ. وهكذا يُستبدل الوزن الحقيقي بـ«مظهر صوتي» مرتفع؛ لأن التمويل يرفع الصوت، لكنه لا يرفع القيمة.

من عقدة اللامرئية إلى اتكاء على «أب» راعٍ

هذه الشخصية تعيش تاريخًا من اللامرئية داخل جماعتها؛ لم تُستدعَ لاستشارة، ولم تُختبر في ساحات الجدال الحقيقي. فتتكوّن لديها حاجة حادّة للاعتراف، فتبحث شعوريًا وفي بعض الأحيان لا شعوريًا عن راعٍ يقدّم شرعية مُستعارة. وفي لحظة الرعاية تتشكل علاقة تشبه صورة «الأب–الابن»: الأب يمنح المال والمنبر والغطاء، والابن يقدّم الولاء والخطاب والخدمة.

هذه العلاقة تُنتج نوعًا من النرجسية الهشّة. فتبدو في الخارج على شكل ثقة وجرأة وجُمَل تقريرية، وفي الداخل قلق دائم من انكشاف الفراغ؛ لذلك تحتاج الشخصية إلى جرعات متتالية من الظهور والتصفيق المصطنع. وعند أي انقطاع في التمويل أو المنبر يهدد «صورة الذات»، يلجأ صاحبها إلى مزيد من الحِدّة الخطابية لتعويض التراجع؛ لأنه يعرف تمامًا أنّ الميكروفون يضخّم الصدى، لكنه لا يصنع النبرة.

القناع اللغوي وألعاب الإيحاء

الخطاب الذي يخرج من هذه الشخصية يملك معجمًا ثابتًا بحيث يمكن رصده:

أ- لغة تقريرية يقينية: تُطرح الآراء كحقائق ناجزة بلا مسار استدلال؛ لأن الهدف ليس الإقناع بالحجّة، بل فرض الإيقاع على السامع.

ب- مِسطرة الوطنية: تُصنَع «اختبارات» زائفة للانتماء، فيُمنَح بعضٌ صكوك الولاء ويُنزَع عن آخرين. فتتحوّل الوطنية إلى أداة فرز تخدم الجهة الراعية.

ت. التجريح بدل التفكيك: تُستَبدَل القراءة التحليلية للخصوم بمفردات تشكيكية تُسقِط الضعف الداخلي على الآخر. هنا يشتغل الإسقاط كآلية دفاع: اتهام الآخرين بما يعتمل في الداخل.

ث- الاستعراض المعرفي السطحي: يُقتبس عنوان كتاب أو اسم مصطلح خارج سياقه لتوليد هالة «مثقف». فالقراءة الفعلية غائبة، والاقتطاع يوظَّف كديكور لغوي.

في هذا الخطاب لا يَظهر أي منهج أو قابلية للمراجعة، وإنما أداء متكرر يطلب التصفيق. وعندما يتعرّض لنقد مُحكَم، يلجأ إلى تشتيت الموضوع أو إلى تسييل الاتهامات العامة، لأن التفصيل يُعرّي القشرة.

كيف يعمل «المال–الإعلام–الحضور»؟

تقوم شبكة الرعاية بإدارة ثلاثية بسيطة:

تمويل لتأمين ظهور، منصة لتوفير تكرار، شبكات لتضخيم الرسائل.

فالتكرار يلعب دور «البديل المؤقت عن المصداقية»؛ لأنّ الرسالة التي تتكرر عبر قنوات عدة تكتسب وزنًا نفسيًا لدى جزء من الجمهور، حتى بلا مضمون قويم. هنا يعمل «أثر الحقيقة الوهمية»: التكرار يمنح الانطباع باليقين.

فالشبكة لا تشتري فقط مساحات؛ وإنما تشتري كذلك صمتًا حول الأسئلة المحرِجة. فلا هو يُسأل عن مصدر المال، ولا يُسأل عن تضارب المصالح، ولا يُسأل عن تاريخ المواقف. وبذلك يُصنَع حزام حماية يمنع النقد الحقيقي من الاقتراب؛ إذ من المعلوم أنه عندما يكثر الصدى تقلّ الشفافية في الغالب.

التناقضات التي تفضح صاحبها

ويمكن تشخيص ظاهرة «الصوت المُصنَّع» عبر علامات متكررة:

أ – تبديل سريع للمواقف بحسب مصلحة الجهة الراعية، مع خطاب يزعم الثبات.

ب – زهد في التفاصيل عند الحديث عن ملفات معقدة، مقابل وفرة في النعوت.

ت – تهرّب دوري من المناظرات الجادّة مع أصحاب الاختصاص.

ث – تضخيم الذات («نحن نمثل»، «نحن نقرر») رغم غياب تخويل اجتماعي داخل البيئة الأصلية.

ج – انقطاع التأثير فور انطفاء المنبر، ما يؤكد غياب الجذور الحقيقية.

هذه العلامات تكشف الفجوة بين الصورة والأصل: صورة مُصمّمة بعناية، وأصل ضعيف لا يصمد في اختبار المعايير المهنية أو الأخلاقية.

ما الذي ينبغي فعله مجتمعيًا وإعلاميًا؟

أ- كشف التمويل أولًا: الشفافية تمتحن الشرعية. فأي شخصية تقتحم النقاش العام بميزانية واضحة ومنابر مفتوحة مطالَبة بإعلان مصادر الدعم وآلياته. «من أين لك هذا؟» سؤال مهني لا هجومي.

ب- فَكّ الارتباط بين الصوت والمنبر: المنبر لا يمنح حصانة معرفية. المنصات الرشيدة تُخضع ضيوفها لمعايير متساوية: أسئلة دقيقة، مصادر موثّقة، ومحاسبة على التناقضات.

ت- تغليب المواجهة بالحجة لا بالمنع: المقاطعة قد تمنح الضحية الوهمية ما تحتاجه من دراما. فالأجدى هو العرض على طاولة اختبار: أرقام، وقائع، مسارات استدلال. الفراغ لا يصمد أمام التفاصيل.

ث- بناء ذاكرة نقدية عامة: أرشفة المواقف والتصريحات والروابط التمويلية في قواعد يسهل الرجوع إليها. الذاكرة العامة تُفقد «البوق» أهم سلاح لديه: التلاعب بقِصَر ذاكرة الجمهور.

ج- تحصين الجمهور بسلوكيات إعلامية: طلب المصدر عند كل ادعاء، التمييز بين المعلومة والرأي، ومراقبة المفردات التي تحجب الفكرة خلف شتائم أنيقة.

لماذا ينجح «البوق» أحيانًا؟

النجاح النسبي لهذه الظاهرة له أسباب مفهومة:

أ- تعب جماهيري من التعقيد يدفع نحو الصوت العالي.

ب- استقطاب سياسي يبحث عن أي مُسوّغ داخلي،

ت- فجوة ثقة مع بعض النخب تدفع الناس لتجريب البدائل مهما كانت هشّة.

فوق هذا، تعمل المنصات على استثارة غريزة القبيلة: خطاب يُشعرك بأنك مُستهدَف وأن هذا الصوت «يحميك». ومع خوف عام من المستقبل، تُباع البساطة الخطابية بسرعة.

ومع ذلك، يظل هذا النجاح تكتيكيًا وقصير العمر. فعند أول اختبار يُلزم بالمسؤولية -ملف مُعقّد، أزمة تتطلب خبرة، مساءلة وجهًا لوجه- تظهر الفوارق بين صاحب مشروع وصاحب منبر مستعار. هنا ينكشف فرق النوع: مشروع قابل للمحاسبة والتقويم، مقابل أداء يتغذى من الظهور ويذبل عند حساب النتائج.

إنّ تفكيك هذا الادعاء يبدأ بسؤال بسيط: من منحك التفويض؟ والإجابة تكشف كل شيء. التفويض في المجتمعات يُبنى من تجربة معيشة، وشبكة ثقة، وتراكم إنجاز، وقدرة على تحمّل تبعات القرار. أما التفويض المموَّل فموسمي ومشروط بخيوط الراعي. ما يقطعه الراعي يُطفئ الصوت. فالوطنية ليست ميكروفونًا، بل هي سجلّ من الفعل والمسؤولية.

وعلى أي حال، يمكن للمال أن يشتري منبرًا، ويمكن للإعلام أن يصنع حضورًا، ويمكن للصياغة أن تمنح جُملًا براقة. لكن الصدى يظل صدى. الصوت الأصيل يُسمَع داخل بيئته قبل خارجها، يُمتحَن في التفاصيل قبل العناوين، يُحاسَب في النتائج قبل الأضواء. وعندما يهدأ الضجيج، لا يبقى إلا ما كان له جذرٌ ومعيار.

لهذا، فالمعركة الحقيقية مع «الأبواق» ليست مع الأفراد بأسمائهم، بل مع نظام صناعة الصوت المأجور: كشف تمويله، تفكيك لغته، إحراج منطقه، وتجفيف منصاته بمعايير مهنية لا تُحابِي. وعندها يصبح المشهد أوضح: من يملك مشروعًا يتقدم بالحجة والعمل، ومن يملك منبرًا مستعارًا يتراجع فور انقطاع التيار الذي يُضيئه؛ لأن القاعدة معروفة وثابتة: ضبط المعايير، يُسقط الأصوات المُصنَّعة تلقائيًا.

بواسطة شادي علي | أيلول 13, 2025 | خاص الفيصل

شادي علي – خاص الفيصل |

من الضروري التأكيد في مستهل هذا التقرير أن مصطلح “الإسلام السفياني” لا يشير إلى مذهب فقهي أو تيار كلامي قائم بذاته، بل هو نموذج تحليلي نقدي يُستخدم لوصف ظاهرة تاريخية وسياسية مستمرة. يمثل هذا النموذج، في جوهره، انحرافاً عن “الإسلام المحمدي” الأصيل القائم على الرسالة والأخلاق والعدالة، ليتحول إلى “إسلام المُلك” الذي يوظف الدين كأداة براغماتية لخدمة السلطة والهيمنة والمصالح المادية. يستند هذا التمييز إلى التفريق بين “التسنن الثقافي” المرتبط تاريخياً بالدولة والقوة، والمذاهب الفقهية “السنّيّة”، محاولًا تقديم تحليل نقدي مقارن لهذه الظاهرة، متتبعاً جذورها التاريخية في الصدر الأول للإسلام، ومحللاً بنيتها الأيديولوجية، وكاشفاً عن تجلياتها في الحركات السياسية المعاصرة؛ محاولًا تقديم رؤية أعمق لأحد الانقسامات الجوهرية والمستمرة في الفكر والتاريخ السياسي الإسلامي. وتتجلى الخصائص الجوهرية للنموذج السفياني في عدة أبعاد رئيسية:

- المادية والبراغماتية: تتجسد هذه السمة في إعطاء الأولوية القصوى للمصالح المادية والسلطوية على المبادئ الأخلاقية والدينية. ويتضح ذلك جلياً في شخصية أبي سفيان، زعيم الشرك الذي لم يكن إسلامه نابعاً من قناعة، بل كان نتيجة اضطرار وخوف على حياته ومكانته وثروته بعد فتح مكة. وتكشف مقولته الشهيرة بعد تولي عثمان بن عفان الخلافة، حيث قال لبني أمية: “تلقفوها تلقف الكرة، فما هناك جنة ولا نار”، عن عمق رؤيته المادية للسلطة باعتبارها “مُلكاً” دنيوياً لا علاقة له بالآخرة.

- العصبية القبلية: يمثل هذا النموذج عودة قوية لإحياء العصبية القبلية، وتحديداً القرشية والأموية، لتكون القاعدة الصلبة للحكم، بدلاً من الرابطة الإيمانية التي جاء بها الإسلام لتجاوز الانتماءات الضيقة.

- تحويل الخلافة إلى مُلك: يتمثل التحول الأخطر في الانتقال من مفهوم الاستخلاف القائم على الأهلية الدينية والأخلاقية (سواء تم تحديدها بالنص الإلهي كما في الرؤية الشيعية، أو بالشورى كما في المثال الراشدي النظري) إلى المُلك الوراثي القائم على منطق القوة والغلبة.

- •توظيف الدين كأداة: حيث يتم استخدام النصوص الدينية، وتأويلها، وصناعة الرواية التاريخية بشكل انتقائي وممنهج، ليس لبيان الحق، بل لخدمة الشرعية السياسية للحاكم المتغلب وتبرير سياساته.

أزمة الخلافة وبذور الانقسام: من الرسالة إلى السياسة

لم تكن أزمة الخلافة بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم مجرد خلاف على شخصية الحاكم، بل كانت خلافاً عميقاً حول مصدر الشرعية نفسها، فقد كان الخلاف سياسياً ودينياً في جوهره، فالاجتهادات في النظرية الدينية وإن كان لها أساس فقهي إلا أنها صيغت بصياغة سياسية في لأساس؛ ففي سقيفة بني ساعدة، تبلورت ثلاثة مصادر محتملة للشرعية، استند كل طرف فيها إلى تأويلات دينية لدعم موقفه:

•الشورى: وهو المبدأ الذي يُنسب إلى التجربة الراشدية نظرياً، حيث يُترك أمر اختيار الحاكم لجماعة المسلمين أو “أهل الحل والعقد”.

•القوة والغلبة: وهو الواقع الذي فرضه المسار الأموي عملياً، حيث تصبح “الشوكة” أو القوة المادية هي المصدر الفعلي للشرعية.

•النص الإلهي: وهو المبدأ الذي قامت عليه رؤية أهل البيت وأتباعهم، حيث يرون أن الإمامة منصب إلهي لا يخضع لاختيار البشر، وأن النبي قد نص على خليفته بأمر من الله، وأن الإسلام معني بالشأن الاجتماعي والسياسي كما هو الشأن الفردي، وأن قيادة الأمة شأن ديني إلهي (بالإمامة) تمامًا مثلما هداية الأمة شأن إلهي (بالنبوّة).

إن هذا الخلاف التأسيسي حول طبيعة السلطة -هل هي إلهية أم بشرية- هو الذي فتح الباب على مصراعيه لظهور النموذج “السفياني”؛ فالنموذج الشيعي، باعتباره الإمامة شأناً إلهياً، يغلق الباب تماماً أمام الاجتهاد البشري في اختيار الحاكم، جاعلاً من السلطة جزءاً لا يتجزأ من العقيدة. في المقابل، فإن النموذج السني، بتركيزه على الشورى أو الاختيار، يفتح الباب أمام التدبير البشري، مما يجعل السياسة “أمراً مدنياً” بطبيعته. لذا كان من الطبيعي أن يستغل الأمويون هذا الانفتاح على “التدبير البشري” ويدفعوه إلى نهايته المنطقية: فإذا كانت السلطة شأناً بشرياً قابلاً للاجتهاد، فإن القوة المادية هي العامل الحاسم في حسمه، وليس بالضرورة الأفضلية الدينية أو الأخلاقية. وعليه، لم يكن صعود الأمويين مجرد انقلاب على أشخاص، بل كان تتويجاً لأحد مسارات التفكير السياسي التي بدأت في السقيفة، وهو المسار الذي يفصل، ولو جزئياً، بين الأهلية الدينية والأهلية السياسية.

عودة الجاهلية في رداء إسلامي

يمثل المسار السفياني استمرارية لمنطق “دولة قريش” في عصر ما قبل الإسلام، حيث تم استبدال عبادة الأصنام كأداة للسيطرة الاجتماعية بتوظيف الإسلام كأداة جديدة للهيمنة السياسية. فقبل الإسلام، استمدت قريش نفوذها من سيطرتها على الكعبة وموسم الحج، أي أنها كانت توظف “المقدس” لخدمة مصالحها الاقتصادية والسياسية، وقد حارب أبو سفيان، كرمز لهذه الطبقة الأرستقراطية، الإسلام لأنه هدد هذا النظام القائم، فكان أبا سفيان كان على رأس القوى المعادية للإسلام، وقائد الشرك في معارك مصيرية، لذا لم يأت إسلامه عن قناعة، بل كان قسرياً تحت تهديد السيف بعد فتح مكة. وتكشف مواقفه اللاحقة عن استمرار عقليته الجاهلية؛ فبعد السقيفة، حاول إثارة الفتنة بقوله: “إني لأرى عجاجة لا يطفئها إلا دم”، وعرضه البيعة على الإمام علي ليس حباً فيه، بل لإشعال حرب أهلية. وبعد الفتح، بدلاً من الإيمان بالرسالة الجديدة، تعامل معها كأمر واقع. فبدلاً من محاربة “الدين” الجديد، سعى إلى السيطرة عليه من الداخل وتوظيفه لنفس الغاية القديمة: الحفاظ على هيمنة قبيلته. ويمكن تلخيص فلسفته السياسية في مقولته لعثمان بن عفان “اجعل أوتادها بني أمية، فإنما هو الملك”، أي أن “الدين” في نظره مجرد غطاء لـ “المُلك”، وهو نفس المنطق الجاهلي ولكن بأدوات جديدة.

وقد تسلل الأمويون تدريجياً إلى مفاصل الدولة، وبلغ هذا التسلل ذروته في عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان، الذي عين أقاربه في مناصب حساسة، وأبرزها ولاية الشام لمعاوية بن أبي سفيان، مما مكنهم من بناء قاعدة قوة عسكرية ومالية مستقلة عن مركز الخلافة في المدينة، ثم شكل مقتل الخليفة عثمان بن عفان نقطة تحول كبرى، حيث استغله معاوية ببراغماتية سياسية كذريعة للتمرد على الخلافة الشرعية للإمام علي بن أبي طالب، رافعاً شعار “الثأر لدم عثمان”. ويتجلى أبرز مثال على هذه البراغماتية في مهادنته للعدو الخارجي التقليدي، الروم، وتوقيعه معاهدة معهم ليتفرغ لقتال خصمه الداخلي، الإمام علي. هذه الخطوة، التي تشير إليها المصادر التاريخية، تعتبر دليلاً محورياً على تقديم المصلحة السلطوية الشخصية على مصلحة الأمة ووحدتها في مواجهة الأخطار الخارجية.

بعد استشهاد الإمام علي، وتنازل الإمام الحسن عن الخلافة حقناً للدماء، استولى معاوية على السلطة، وبدأ التحول الأخطر في التاريخ السياسي الإسلامي: الانتقال من “الخلافة” إلى “المُلك الوراثي” عبر فرض البيعة لابنه يزيد. كان هذا الإجراء “صدمة قاسية للوجدان السياسي الإسلامي” الذي تشكل في العصر الراشدي على قيم الشورى وسيادة الأمة. وبذلك، تأسس حكم قائم على القوة والغلبة والتوريث، لا على الرضا أو الشرعية الدينية أو الأخلاقية، وهو جوهر النموذج السفياني.

إعادة كتابة الإسلام

لترسيخ شرعية حكمها، عملت السلطة الأموية على إعادة تشكيل الوعي والذاكرة التاريخية للمسلمين. بدأت هذه العملية بسياسة منع تدوين الحديث التي استمرت قرابة قرن من الزمان، منذ عهد عمر بن الخطاب وحتى عهد عمر بن عبد العزيز. هذا الفراغ التدويني أدى إلى هيمنة الرواية الشفهية، التي يسهل على السلطة التحكم فيها وتوجيهها، وفتح الباب أمام وضع الأحاديث التي تخدم مصالحها السياسية.

تلى ذلك ظاهرة التاريخ المؤدلج، حيث تم التلاعب بتقييم الرواة والمؤرخين بناءً على ولائهم السياسي. ومن الأمثلة الصارخة التي توردها المصادر، حالة الراوي “ضرار بن صرد” الذي يُعتبر “كذاباً” عندما يروي فضيلة للإمام علي، ولكنه يصبح “صحيح على شرط مسلم” عندما يروي فضيلة لأبي بكر. كما تم تهميش المؤرخين غير الموالين للسلطة، مثل اتهام المؤرخ الكبير الواقدي بالتشيع لتبرير تضعيف رواياته، رغم أنه يُعتبر مرجعاً أساسياً في المغازي والتاريخ.

في هذا السياق، لم تكن نظرية “عدالة جميع الصحابة” و”وجوب الإمساك عما شجر بينهم” التي تبنتها مدرسة أهل السنة مجرد موقف ورع، بل كانت أداة سياسية فعالة لإنهاء النقاش حول شرعية ما بعد السقيفة وتثبيت شرعية الأمر الواقع؛ فالصراعات الدامية بين الصحابة، كمعركتي الجمل وصفين، تطرح أسئلة جوهرية حول الحق والباطل. وفتح باب التحقيق النقدي في هذه الأحداث قد يقود إلى نتائج تزعزع شرعية الخط الحاكم الذي انتصر في النهاية. من خلال إعلان “عدالة الجميع” ووجوب “الكف” عن الخوض في خلافاتهم، تم تحويل قضية سياسية وتاريخية قابلة للنقد إلى قضية عقدية إيمانية محصنة من البحث. هذا الإجراء خلق “تاريخاً مقدساً” بدلاً من “تاريخ المسلمين” البشري النسبي ، وخدم بشكل مباشر السلطة القائمة عبر قطع الطريق على أي محاولة للمعارضة للتشكيك في شرعية جذورها التاريخية.

فقه الطاعة: من “البيعة” إلى “شرعية المتغلب”

تطور الفقه السياسي السني بشكل يعكس الواقع السياسي الذي فرضته الدولة الأموية. فبعد أن كانت “البيعة” في العصر الراشدي تعبيراً عن الاختيار والرضا، تحولت تدريجياً إلى مجرد إقرار بالأمر الواقع، وصولاً إلى ترسيخ مبدأ “طاعة المتغلب” بالقوة (الشوكة) كضرورة شرعية لـ”منع الفتنة”. وقد أصل لهذه الفكرة فقهاء كبار، مثل الإمام الغزالي، الذي أوجب طاعة الإمام الفاسق إذا كان خلعه سيؤدي إلى فتنة أعظم. بل إن جمهور أهل السنة لم يشترطوا العدالة في الحاكم أصلاً، يأتي هذا في تناقض صارخ مع المفهوم الشيعي الذي يربط الطاعة بـ “العصمة” و”النص الإلهي”، ولاحقًا نظرية “النيابة العامة للفقيه”، مما يجعل الخروج على الحاكم غير الشرعي (الجائر) واجباً دينياً في بعض الحالات في المدرسة الشيعية، وليس فتنة يجب تجنبها. وهكذا، تم إنتاج فقه سياسي يبرر الواقع السلطوي القائم على القوة، ويعتبر الخروج عليه خروجاً على الدين نفسه.

المؤسسة الدينية بين الاستقلالية والتبعية: مقارنة بين نظامي الخمس والأوقاف

إن الاستقلالية الاقتصادية للمؤسسة الدينية الشيعية كانت من أهم العوامل الهيكلية التي مكّنتها من تطوير نظرية سياسية معارضة وجعلتها قادرة على تعبئة الجماهير ضد السلطة، وهو ما افتقرت إليه المؤسسة السنية الرسمية تاريخياً. فالمؤسسة الدينية السنية اعتمدت بشكل كبير على نظام الأوقاف الذي كانت تشرف عليه الدولة وتديره، هذا الارتباط المالي جعلها، في معظم مراحل التاريخ، جزءاً من جهاز الدولة، وأداة لشرعنة سياساتها، مما أدى إلى تطور فقه يميل إلى “حفظ النظام القائم”.

في المقابل، قامت المؤسسة الدينية الشيعية على نظام الخمس، وهو واجب مالي يُدفع مباشرة من الأتباع إلى المراجع الدينية، دون وساطة من الدولة، هذا النظام منح المؤسسة الشيعية استقلالية مالية شبه تامة عن السلطة السياسية، مما سمح لها بتطوير فقه يميل إلى “تحدي النظام القائم” إذا كان جائراً. هذا التباين الهيكلي يفسر جزئياً لماذا نجحت الثورة في إيران عام 1979 بقيادة دينية مستقلة ، بينما فشلت محاولات الشاه لعلمنة الدولة من الأعلى. وفي المقابل، نجح أتاتورك في تركيا في تفكيك المؤسسة الدينية العثمانية بسهولة نسبية، لأنها كانت بالفعل جزءاً من بنية الدولة التي ورثها ثم هدمها. فالعلاقة بين البنية الاقتصادية للمؤسسة الدينية وقدرتها على المقاومة السياسية هي علاقة سببية مباشرة.

الإسلام السياسي السني والبراغماتية الدولية: من أفغانستان إلى واشنطن

إن منطق “العدو القريب والعدو البعيد” الذي حكم سياسة معاوية الخارجية، هو نفسه الذي يحكم إلى حد كبير التحالفات التكتيكية لكثير من حركات الإسلام السياسي السني المعاصرة. فكما صالح معاوية الروم (العدو العقائدي البعيد) للتفرغ لقتال الإمام علي (العدو السياسي القريب) ، شهد العصر الحديث أنماطاً مشابهة من البراغماتية السياسية، أبرز مثال على ذلك هو الحرب في أفغانستان في الثمانينيات، حيث تحالفت دول إسلامية سنية بارزة، بدعم من الولايات المتحدة، مع “المجاهدين” الأفغان (الذين أصبحوا حلفاء تكتيكيين) لمواجهة الاتحاد السوفيتي (العدو الأيديولوجي القريب آنذاك).

كما أن علاقة جماعة الإخوان المسلمين بالغرب تكشف عن هذه البراغماتية. فبعد أحداث 11 أيلول 2001، نظر الغرب إلى الجماعة باعتبارها “جدار حماية” ضد التيارات الجهادية الأكثر تطرفاً ، وفي الوقت نفسه، سعت الجماعة إلى بناء شبكات نفوذ ومؤسسات في الغرب لخدمة أجندتها العالمية، مع الحفاظ على خطاب معادٍ للحضارة الغربية في أدبياتها الداخلية. هذا النمط المتكرر من البراغماتية السياسية، الذي يضحي بالمبادئ طويلة الأمد من أجل مكاسب تكتيكية قصيرة الأمد، هو جوهر ما يمكن تسميته بـ “الاستراتيجية السفيانية”.

العدو “التقني” والأولويات المتغيرة: إيران وإسرائيل في الخطاب السني المعاصر

في العقود الأخيرة، شهد الخطاب السياسي لدى بعض القوى السنية تحولاً لافتاً في تحديد الأولويات، حيث تم تقديم إيران كخطر وجودي ومذهبي يفوق الخطر الذي تمثله “إسرائيل”، وليس صدفة أن هذا الخطاب يخدم أجندات سياسية إقليمية ودولية تهدف إلى إعادة تشكيل التحالفات في المنطقة، وقد تجلت هذه الازدواجية في مواقف شخصيات دينية مؤثرة مثل الشيخ يوسف القرضاوي، في عدة مواقف متناقضة، حيث دعم التدخل العسكري الغربي في ليبيا وسوريا، بينما أدان ثورة البحرين على أسس طائفية، وفي مراحل معينة حرم العمليات الاستشهادية في الضفة الغربية فيما حثّ الشباب السوري على اغتيال رجال النظام السوري، مما يعكس تبعية لأجندات سياسية محددة تتجاوز الموقف المبدئي من القضايا.

نقد “الخيال السياسي للإسلاميين”: نحو تجاوز الدولة الهوبزية

إن دعوة الدكتورة هبة رؤوف عزت إلى “خيال سياسي جديد” هي في جوهرها دعوة لتجاوز النموذج “السفياني” المهيمن والعودة إلى روح النموذج “المحمدي” الذي يركز على تغيير الإنسان والمجتمع قبل السيطرة على الدولة. تقدم الدكتورة هبة رؤوف عزت نقداً عميقاً لهيمنة نموذج “الدولة الهوبزية” -القائمة على القوة والسيطرة واحتكار العنف- على الخيال السياسي للحركات الإسلامية. يمكن ربط هذا النموذج الهوبزي مباشرةً بنموذج “المُلك” الأموي القائم على الغلبة والقهر، باعتباره التجسيد التاريخي الأول له في التجربة الإسلامية، حيث النموذج “السفياني” يختزل الإسلام في الدولة والسلطة والقانون، ويرى أن مفتاح الحل يكمن في السيطرة على “آلة” الحكم. في المقابل، فإن نموذج “الإسلام المحمدي”، يرى أن الهدف الأسمى هو “تغيير محتوى الإنسان الداخلي” وبناء مجتمع قائم على العدل والأخلاق، حيث تكون الدولة مجرد أداة لخدمة هذه الغاية، وليست الغاية في حد ذاتها.

إن نقد الدكتورة عزت للدولة باعتبارها “ثقباً أسود يلتهم الإيديولوجيا والأخلاق لصالح الهيمنة” هو نقد مباشر لمنطق الدولة السفيانية. ودعوتها للتركيز على “الأمة” و”المجال العام” و”الفعل التواصلي” هي محاولة لإعادة بناء السياسة على أسس أخلاقية ومجتمعية، وهو ما يمثل قطيعة جذرية مع منطق القوة والغلبة الذي هيمن على جزء كبير من التاريخ السياسي الإسلامي، فـ”الإسلام السفياني” ليس مجرد حقبة تاريخية مضت، بل هو نموذج براغماتي-سلطوي يعيد إنتاج نفسه عبر التاريخ، متخذاً أشكالاً مختلفة، من المُلك الأموي الصريح إلى بعض أطروحات وتحالفات الإسلام السياسي المعاصر. إنه يمثل رؤية للإسلام يتم فيها إخضاع المبدأ للمصلحة، والأخلاق للسياسة، والرسالة للدولة.

وعليه، فإن الأزمة العميقة التي يعيشها العالم الإسلامي اليوم ليست مجرد صراع سياسي على السلطة، بل هي صراع بين رؤيتين متناقضتين للإسلام نفسه: إسلام كرسالة أخلاقية تحررية تهدف إلى تحقيق العدل والكرامة الإنسانية، وإسلام كأيديولوجيا لشرعنة السلطة وتبرير الهيمنة، بغض النظر عن عدالتها، لذا تبقى التساؤلات التي يثيرها الفكر النقدي المعاصر مفتوحة وملحة: هل يمكن ولادة “خيال سياسي إسلامي” جديد يتجاوز الثنائيات المنهكة بين الدولة والأمة، والسلطة والأخلاق؟ وهل يمكن بناء نموذج للحكم ينسجم مع مقاصد الإسلام العليا في العدل والحرية والكرامة الإنسانية، متجاوزاً بذلك الإرث الثقيل لـ “الإسلام السفياني”؟ إن الإجابة على هذه الأسئلة لا تحدد مستقبل السياسة في العالم الإسلامي فحسب، بل تحدد مستقبل الإسلام نفسه كقوة أخلاقية وحضارية في العالم.

بواسطة ليلى عماشا | آب 26, 2025 | خاص الفيصل

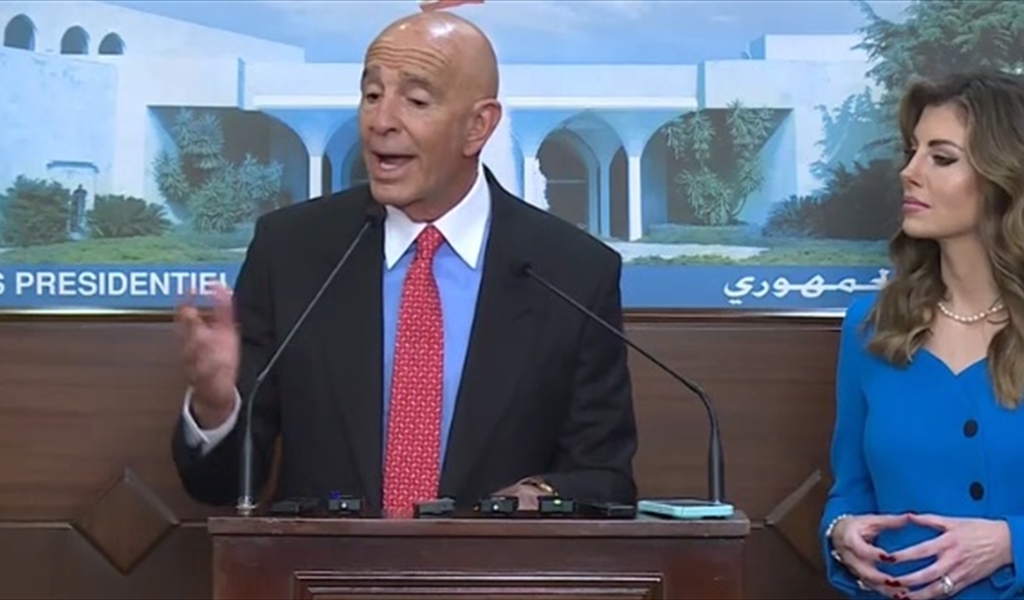

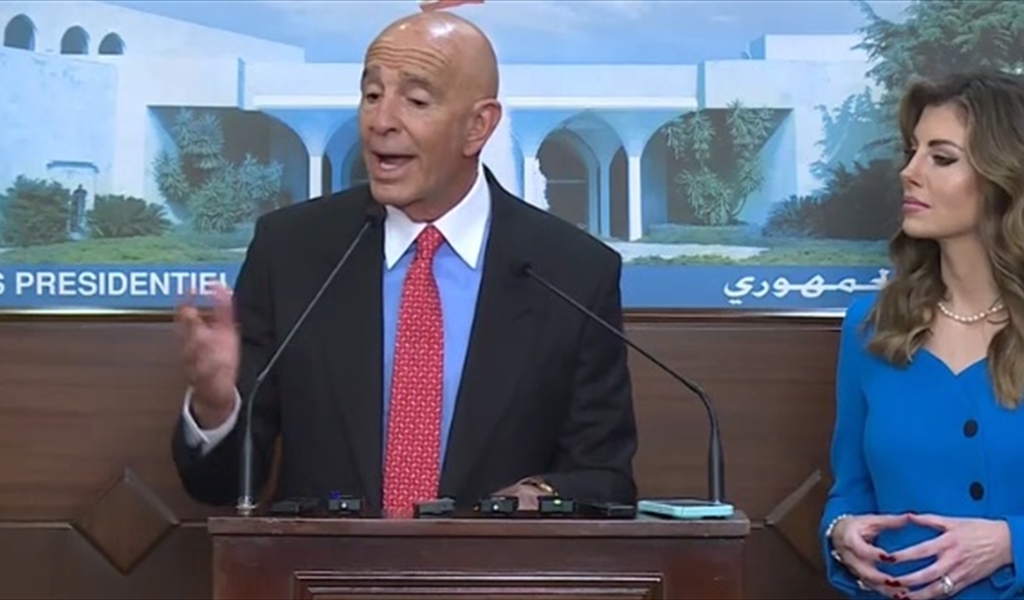

ما كانت زلّة لسان، فالأميركي الذي يقرّع بعض أصحاب المناصب خلف الأبواب المغلقة إن هم قصّروا أو تأخّروا في تلبية الأوامر، هو نفسه الذي يهين الصحافيين في مؤتمر صحافيّ، وفي الحالتين يفترض أن له حقًّا بذلك، فهو بمنظوره وبمنظور البعض منهم، ليس عليه واجب الاحترام تجاه أحد. ولذلك، لم تتفاجأ أورتاغوس الواقفة جنبه بالأسلوب المهين وبالألفاظ النابية التي استخدمها بحقّ الحاضرين، بل ابتسمت برقّة مصطنعة، ونظرت ناحية الحضور بعنجهية أميركية خالصة.

المشهد بكلّ تفاصيله يختصر الكيفية التي ينظر فيها الأميركي إلى لبنان، ما عدا أهل المقاومة، فهؤلاء سادة وكرام، لا يتجرّأ على النظر إليهم بازدراء كما يفعل، بانسيابية وسلاسة، مع سواهم.

ابتلع الحاضرون الإهانة، منهم على مضض ومنهم ببهجة الدونيّ الذي يرى أنّه يستحقّها فقط لأنّ الفاعل أمريكي. وللأمانة، في اللحظات التي جرى خلالها هذا المشهد، كان بعض الصحفيين منشغلين بالتحضيرات للتغطية الإعلامية للمؤتمر فلم يسمعوا ما جرى قبيل انطلاقه، ومنهم منى طحيني، مراسلة قناة المقاومة، والتي تفاجأت بأن أحدًا من الزملاء لم يبدِ استنكارًا بحيث لم تعرف بالإهانة الأميركية إلّا بعد مغادرتها لقصر بعبدا.

الأسوأ من التحقير الذي استخدمه برّاك، كان مسارعة البعض إلى تبرير فعلته. قيل مثلًا كانت مجرّد كلمة غير مقصودة! وقيل إن الصحفيين أحدثوا فوضى ما دفعه إلى التحدّث بانفعالية، وحتّى، قيل إنّه محقّ، فالفوضى أمر مرفوض! كثرت التبريرات التي إن دلّت على شيء فعلى انعدام الكرامة في نفوس أصحابها، أو بأحسن الأحوال على معرفتهم المسبقة بأنفسهم وبالمعاملة التي يستحقونها.

ولأن المشهد كان معبّرًا جدًا، كان لا بدّ لسفارة الجمهورية الإسلامية في إيران أن تعلّق عليه، فتقارن بين الهبّات السياديّة الساخنة التي تمسّ البعض ضدّ أي تصريح إيرانيّ عادي، فيقوم وزير الخارجية القواتيّ باستدعاء السفير لمساءلته غير المبرّرة، وبين البلادة في الدفاع عن الذات الإنسانية وكرامتها حين تتعرّض لإهانة أميركية مشهودة. وهنا، يصحّ السؤال: أليس من واجب وزارة الخارجية الآن استدعاء المبعوث الأميركي ومطالبته بالإعتذار؟ كان ذلك ممكنًا لو لم تكن الوزارة مرتعًا قواتيًّا يستطيب الإهانة إن جاءت بلكنة أميركية، ويتحسّس من اللطف واللياقة إن جاءا من ناحية إيران. لا بأس!

بعد انتشار الفيديو الذي وثّق الإهانة، سارعت رئاسة الجمهورية إلى إصدار بيان اعتذار عمّا ورد على لسان أحد الضيوف الأجانب. نسي محرّر البيان أن يذكر اسم الموفد، ودوره، لا بأس أيضًا، على ألّا نجد هذا البيان متداولًا بعد سنين مع تفسير يقول إنّه صدر بعد زيارة موفد إيراني إلى القصر.

بدورها، أصدرت وزارة الإعلام بيانًا مماثلًا لتطييب خاطر الصحافيين، الذين شعروا بالإهانة. أمّا الذين لم يشعروا بها، فقد ينشرون بدورهم بيانًا يستنكر بيانات استنكارها، ويقولون فيه إنّها كانت “مزحة” مقبولة من سيّدهم برّاك، وقد يختمونه بعبارة: “نحنا حرّين، وقبلانين.. لا شأن لكم بنا”. وقد يستفيضون بالشرح فيفنّدون الأسباب الموجبة التي دفعت ببرّاك إلى توجيه الإهانة لهم، وأكثر من ذلك قد يتداعون إلى توقيع عريضة شكر له على شتمهم! فسلوكهم الخالي من أيّ أثر لكرامة شخصية أو شرف مهنيّ يجعل هذا الاحتمال واردًا وبشدّة.

ما كانت زلّة لسان، ولا عبارة انفعالية قالها ضيف ضاق ذرعًا أو غضب. هذه الكلمات التي نضحت بالازدراء وبالاحتقار وبانعدام الاحترام واللياقة، كانت الترجمة الحقيقية والواضحة للسلوك الأميركي في البلدان الخاضعة المنبطحة. كانت الترجمة الأدقّ لكيف يرى الأميركي لبنان، ونكرّر، كلّ لبنان ما عدا أهل المقاومة! فهم الندّ صاحب الشرف الرفيع، وهم القوّة التي يعرف أنّها في الحياة كما في الميدان، تؤدّبه!

بواسطة ريما فارس | آب 26, 2025 | خاص الفيصل

في منطق العلاقات الدولية، لا تُفرّط الدول عادةً بأوراق قوّتها، بل تحرص على مراكمة عناصر الضغط كي تدخل أي مفاوضات من موقع متوازن. لكن في الحالة اللبنانية، المشهد يبدو معكوسًا. الدولة، بدل أن تحافظ على أوراقها وتستثمرها في حماية حقوقها، تميل إلى نزعها واحدة تلو الأخرى، وكأنها تخشى أن تملك ما يُقلق العدو الإسرائيلي.

يتجلّى هذا السلوك في ملف ترسيم الحدود البحرية، حيث بدأ لبنان التفاوض من موقع قوي بالاستناد إلى الخط 29، وهو أقوى الحجج القانونية التي تثبّت حقه بمساحات واسعة من مياهه الاقتصادية. لكن فجأة جرى التراجع، وأُسقط هذا الخط من الطاولة من دون مبررات مقنعة، ما سمح للعدو بالتحكّم بحقول الغاز في كاريش. الأمر نفسه يتكرّر في الحدود البرية، إذ إن مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، التي تُعتبر حقًا مثبتًا بقرارات الأمم المتحدة، تحوّلت في الخطاب الرسمي إلى ملف خلافي “عالق”، بدل أن تُستخدم كورقة سيادية غير قابلة للتنازل. أمّا في ما يتعلّق بمعادلة الحماية، فالدولة تحاول إقناع الداخل والخارج أنّ الجيش وحده قادر على حماية الحدود والدفاع عن الوطن، بينما الواقع العسكري الميداني، واعتراف قادة الجيش أنفسهم، يوضحان أن الإمكانات محدودة، وأن ميزان الردع لم يأتِ من الدولة بل من توازن القوى على الأرض.

بهذا المعنى، الدولة اللبنانية لا تتصرّف كمن يريد تثبيت حقوقه، بل كمن يُسقط عن نفسه عمدًا أدوات التفاوض والضغط، ثم يقدّم لشعبه صورة مضخّمة عن قدرته على الدفاع عنه. والمفارقة أنّ أي دولة في العالم تعرف أنّ من يدخل المفاوضات بلا أوراق يخرج منها بخسارة مضاعفة، بينما لبنان يبدو وكأنه يسلّم أوراقه مسبقًا قبل أن يبدأ التفاوض، ليجد نفسه في نهاية المطاف مكشوفًا أمام العدو، ومكبّلًا أمام شعبه.

بواسطة د. أكرم شمص | آب 26, 2025 | خاص الفيصل

د. أكرم شمص – خاص الفيصل

أكتب هذه الكلمات لا من باب الشكوى الفردية، بل من منطلق الحرص على أن تبقى زيارة الأربعين مناسبة تليق بمكانتها الروحية والحضارية، لا موسمًا يتكرر فيه النزيف من الفوضى والاستغلال.

لقد تحوّلت رحلة الأربعين، بالنسبة إلى آلاف اللبنانيين، من تجربة إيمانية خالصة إلى معاناة تبدأ من شراء التذاكر ولا تنتهي إلا بعد العودة. والتذاكر تُباع بلا مواعيد واضحة، والمكاتب غير المرخّصة تعيث فوضى، والأسعار تُحدّد بلا معيار ولا سقف. النتيجة أنّ الزائر يُترك وحيدًا أمام سوق سوداء مفتوحة على مصراعيها، فيما تغيب الدولة اللبنانية عن واجبها في وضع آلية واضحة تُنظّم هذه الرحلات.

وإذا كان من الواجب مطالبة الدولة اللبنانية، وفي طليعتها وزارة الأشغال والنقل، والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، بتأسيس لجنة رسمية على غرار “هيئة شؤون الحج” لضبط المكاتب، ومنح التراخيص، وتحديد آليات السفر، فإن المسؤولية تقع أيضًا على عاتق وزارة النقل العراقية والمديرية العامة للطيران. فالأسعار لم تكن “سوقًا سوداء” بل أُعلنت رسميًا ابتداءً من 500 دولار وصولًا إلى 515 و525 و550 وحتى 580 دولارًا، من دون أي معايير واضحة، في حين أنّ بعض التذاكر على الرحلات الإضافية وُزّعت بما يقارب 300 دولار فقط. هذا التناقض الصارخ يتطلب تحقيقًا شفافًا: من الذي وحّد الأسعار بهذه الطريقة؟ ولمصلحة من جرى ذلك بينما الوزير نفسه نفى وجود أي زيادة؟

الأدهى أنّ غياب الشركة الوطنية (الميدل ايست) أو تعطل بعض الطائرات -لأسباب معلنة أو مجهولة- فتح الباب واسعًا أمام هذا الاستغلال، فاستفاد آخرون من الفراغ برفع الأسعار دون حسيب أو رقيب. وهكذا وجد الزائر نفسه محاصرًا بين الفوضى هنا والابتزاز هناك.

إننا لا ننتقد لمجرّد الانتقاد، بل نرفع الصوت لنطالب بحلول واضحة:

•تنظيم السفر عبر لجنة لبنانية رسمية تحت إشراف وزاري ومؤسساتي.

•فتح تحقيق عراقي شفاف حول التسعير وكيفية وصوله إلى أرقام خيالية.

•ضبط المكاتب والدخلاء ومنع الاستغلال الذي ينهك الزوار عامًا بعد عام.

لقد انتهى الموسم، لكن الأسئلة لم تنتهِ، والمعاناة لن تُمحى من ذاكرة الزوار. ونكتب اليوم بصدق وبمحبة، كي لا يتكرر المشهد ذاته في العام المقبل. إنّ زيارة الأربعين أكبر من أن تُختزل في فوضى تذاكر أو مزاج موظف؛ هي مسؤولية مشتركة بين دولتين، ويجب أن تُدار بما يليق بقدسيتها ومكانتها.

بواسطة ليلى عماشا | آب 23, 2025 | خاص الفيصل

ليلى عماشا – خاص الفيصل

في مسار إثبات الكفاءة وحسن السلوك للأميركي، تجاوز نواف سلام وجوزف عون والفريق السياسي الأميركي في السلطة في لبنان امتحان إقرار الورقة الأميركية الأولى بنجاح، والآن عليهم الانتقال إلى المرحلة الثانية: إقرار الورقة الإسرائيلية، أي الأميركية الثانية، ومن بنودها تسليم ١٤ قرية من قرى الحافّة بشكلّ كلّي أو جزئي إلى العدو، ونسيانها!

لن تُسمّى هذه القرى في أدبيات “الدولة” أرضًا محتلّة أو حتى متنازعًا عليها. ستصبح بلغة ضلال هذه “الدولة” أرضًا إسرائيلية. وبالطبع، على أهلها أن يجدوا حلولًا أخرى، أرضًا أُخرى، أن يجدوا شتاتًا يسكنون فيه، وألّا يفكّروا في العودة إليها. وربّما سيكون عليهم، بأمر من سلطة الوصاية الأميركية، أن يمحوا من ذاكرتهم صور بيوتهم، ورائحة أرضهم، وكلّ أعمارهم هناك. ستكون تلك طريقة “الدولة” في مكافأة قرى الحافّة، التي قاتلت عدوّها ومنعته من تدنيس أرضها طوال ٦٦ يومًا وليلة من المعارك والمواجهات، وحين سلّمت أمرها “للدولة” ولدبلوماسية الدموع، ما اكتفى العدوّ بتدنيسها فحسب، بل طالب بضمّها إليه. و”الدولة” اللاهثة من أجل إثبات حسن نواياها للعدوّ، قدّمتها له على طبق من ذلّة!

هذا هو المشهد الذي يريده الأميركي، كبداية. فالتوسّع الإسرائيلي لن تشبعه أربع عشرة قرية، وإن كانت رمزيّتها بالذات تعنيه كثيرًا، فهي التي حطّمت غروره وعنجهية تفوّقه في المواجهات! وهي التي فرّ منها ذات تحرير تحت جنح الخيبات والظلام، بعد أن حطّمت أنف جبروته عمليات المقاومة!

بحسب ما نقل السيّد جميل السيد عبر منصة x، تسلّم الموفد الأميركي توم برّاك الردّ الإسرائيلي على “الخطوة اللبنانية” المتمثّلة بإقرار الورقة الأميركية حول نزع سلاح المقاومة، وورد فيه ترسيم الحدود مع لبنان وفقاً لعدّة شروط ومنها أن يلتزم لبنان بإعطاء “إسرائيل” الحق في البقاء داخل ١٤ قرية وإفراغها من الأهالي كلياً أو جزئياً. البلدات المطلوب ضمّها بشكل كلّيّ هي: العديسة، كفركلا، حولا، مركبا وعيتا الشعب، والبلدات التي يريد العدوّ إقامة مواقع عسكرية دائمة فيها هي: الخيام، رامية، يارون، عيترون، علما الشعب، الضهيرة، مروحين، مارون الراس و بليدا! ونُقِل عن برّاك أنّه لا حلّ سوى “تنازل الطرفين” للوصول لاتفاق يحمي من أي اعتداء مستقبلي وأنّ “إسرائيل” لن تتراجع عن الشروط التي طلبتها!

في إطار تبريره لإقرار الورقة الأميركية، كان رئيس الجمهورية جوزف عون قد قال إنّه يعتمد سياسية “خطوة بخطوة”، بمعنى أنّ هذا الإقرار بظاهره المذلّ وباطنه المهين إنّما هو تنازل ضروريّ سيؤدّي إلى خطوة إسرائيلية بالمقابل وتتمثّل بانسحاب العدوّ من النقاط الخمس ووقف اعتداءاته المتواصلة وإعادة الأسرى. ما أدَّى إليه هذا الإنبطاح التنازليّ كان العكس تمامًا: طلب احتلال رسميّ لا تملك سلطة الوصاية الأميركية أن ترفضه حتّى! وبذلك يكون حديث برّاك عن ضرورة “تنازل الطرفين” نوعًا من السخرية السوداء! الفكرة برمّتها تكمن في التساؤل عمّا يدور الآن في رأس هذه السلطة التي لا يمنحها الأميركي حتى حقّ حفظ ماء الوجه، فيفضح انبطاحها بالطريقة الأكثر إذلالًا. وبذلك، يسهّل الأميركي على المغرّر بهم السُذّج الموعودين بحلول “دبلوماسية” توقف سيل الدم واحتلال الأرض حسم أمرهم، إذ يقول لهم بوضوح تام: التنازل الأوّل سيؤدي إلى المزيد والمزيد من التنازلات، ولا حلّ يردع هذا العدوّ إلّا السّلاح.

بناء على ما تقدّم، لا يمتلك اليوم أيّ عاقل، إن وُجد، في صفوف دعاة نزع السلاح وتحاشي الصدام مع العدو حقّ افتراض حسن النيَّة. فالأمر بات أوضح من أن يحتاج شرحًا أو إثباتًا. الإسرائيلي بنفسه يقول لكم: سأنتزع ما أشاء من أرضكم، باستخدام دبلوماسيتكم هذه، وسأتَّخذ من انبطاحكم الذليل هذا جسر عبور إلى ما لم أستطع تحقيقه بالقوّة. يقول لكم إنه حان وقت استعادة هيبتي وجبروتي اللّذين كانا قد تحطّما تحت أقدام هذه القرى المقاتلة. ماذا أنتم فاعلون؟ بكلام آخر، يمعن الأميركي، بلسان “الإسرائيلي”، في إذلال سلطة الوصاية، ويضعها عارية من كلّ احتمالات الكرامة الوطنية على منصّة الذلّ على مرأى العالم كلّه، ويُشهد، من حيث لا يدري، كلّ أهل الأرض أنّ المقاومة هي السبيل الأوحد للتحرير وللعيش بكرامة!

ببساطة، يلقّن “الإسرائيلي” العالم كلّه الآن درسًا في جدوى المقاومة، وبعنجهية أعمت البصر والبصيرة، يقول الأميركي لكلّ شعوب أهل الأرض، إن كانت فرص النجاة لمن يقاومنا ضئيلة، فهي معدومة لمن ينبطح لنا!

“خطوة بخطوة” إذًا، مع مهزلة “تنازل الطرفين”، تعني ببساطة أن يستمرّ لبنان في التنازل ويستمرّ الإسرائيلي بالتوسّع.. هي سياسة ستؤدي حتمًا، إذا تواصلت، إلى لافتات شوارع باللغة العبرية في بيروت، وإلى زبائن ببزات جيش الاحتلال في المقاهي والمطاعم. خطوة بخطوة، نحو هدر كلّ الدّم العزيز الذي بُذل في هذه الأرض وكلّ التّعب الشريف الذي تراكم سنين فوق سنين من عمر الأحرار الشرفاء. “خطوة بخطوة”، نحو الهلاك المذلّ، نحو لبنان إسرائيليّ! كل ذلك كان يمكن أن يكون حقيقيًا، قابلًا للحدوث لولا المقاومة، لولا الصّدق الذي ما زال يسطع من صوت شهيدها الأسمى: “لبنان هذا لن يكون إسرائيليًا!”.